SUARA GEMILANG NUSANTARA

@Opiniku–cerpen

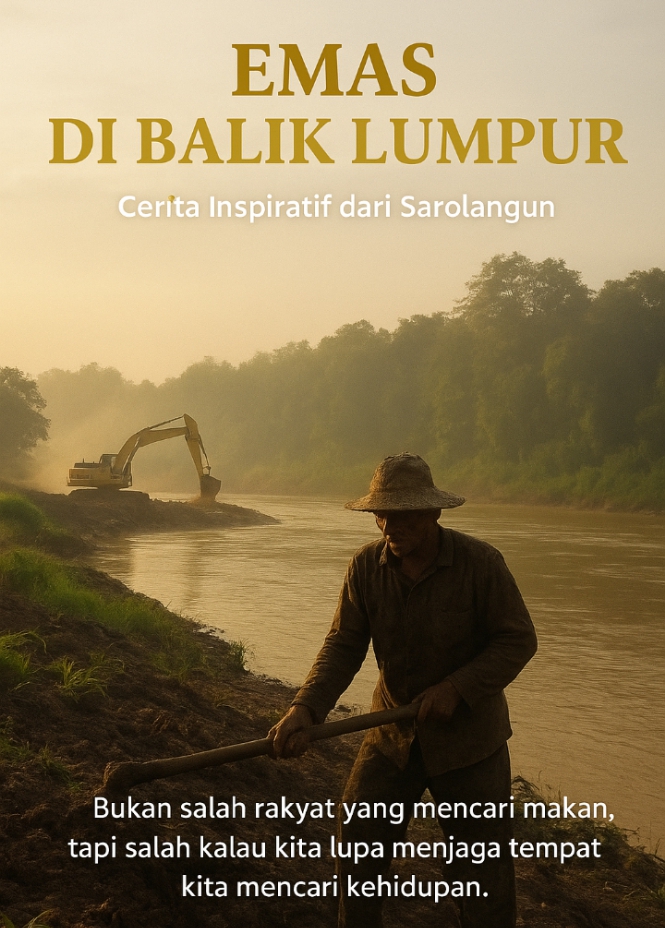

Sarolangun – Kabut pagi masih menggantung di tepian sungai itu. Airnya yang dulu jernih kini berubah keruh, membawa lumpur dari hulu hingga ke hilir. Di antara deru mesin dan suara cangkul yang menghantam tanah, kehidupan berjalan dengan dua wajah: harapan dan kehilangan.

Di desa kecil itu, tambang emas rakyat atau PETI menjadi napas ekonomi. Ketika harga karet dan sawit jatuh, ketika ladang tak lagi cukup menghidupi keluarga, lubang-lubang tambang menjadi pilihan terakhir. “Untuk anak sekolah,” begitu alasan banyak orang. “Untuk dapur tetap berasap.”

Sany termasuk di antaranya. Ia bukan orang yang mengerti soal emas, hanya tahu bahwa di balik tanah yang digali, ada serpihan kuning yang bisa ditukar dengan uang. Setiap pagi ia turun ke lubang sempit, bermodalkan senter dan doa dari istrinya. Ia tahu risikonya besar, tapi kebutuhan lebih besar lagi.

Namun waktu berubah.

Jika dulu hanya cangkul dan dulang, kini datang mesin-mesin besar. Para cukong dari luar desa hadir membawa teknologi—alat berat dengan lengan baja panjang yang oleh warga disebut “robot tangan besi”. Excavator mengoyak tebing sungai tanpa ampun. Mesin dompeng meraung siang malam. Lumpur disedot, tanah dihancurkan, air dibelokkan.

Emas kini tak lagi digali pelan-pelan. Ia direnggut paksa.

Sebagian warga tergoda. Hasilnya lebih cepat. Uangnya lebih banyak. Tapi sungai semakin dangkal. Sawah retak. Ikan-ikan menghilang. Anak-anak mulai gatal-gatal saat mandi di air yang sama.

Lubang itu semakin dalam dari hari ke hari. Tanahnya lembek, disangga kayu seadanya. Mereka tahu itu berbahaya. Tapi siapa yang berani melawan ketika pemodal besar berdiri di belakang mesin-mesin raksasa itu? Siapa yang mampu menolak ketika sehari kerja bisa menghasilkan lebih dari sebulan menyadap karet?

Hingga suatu sore, tanah itu runtuh.

Suara gemuruh memecah keheningan. Orang-orang berlarian. Delapan orang tertimbun di dalam lubang yang mereka gali sendiri—lubang yang makin rapuh karena getaran mesin besar tak jauh dari sana. Delapan kepala keluarga. Delapan harapan yang seketika terkubur bersama tanah dan lumpur.

Tangis pecah di desa itu. Istri-istri memanggil nama suami mereka. Anak-anak bertanya mengapa ayah tak pulang. Di tepi sungai, excavator berdiri diam. Lengan besinya membeku, seakan tak mau ikut bertanggung jawab.

Jenazah ditemukan satu per satu. Tubuh-tubuh penuh lumpur itu dibopong dengan kain seadanya. Sany termasuk di antara mereka.

Istrinya memeluk jasadnya sambil berbisik,

“Kau bilang hanya sebentar… hanya sampai kita cukup.”

Namun hidup di desa itu tak berhenti.

Beberapa hari kemudian, mesin kembali meraung. Robot-robot tangan besi kembali menari di atas tanah yang baru saja menelan nyawa. Para cukong tetap berdiri dengan hitungan untung dan rugi. Sebagian warga kembali bekerja, karena dapur tak bisa menunggu duka terlalu lama.

Tambang itu memang memberi kehidupan. Rumah-rumah berdinding kayu berubah menjadi beton. Motor-motor baru terparkir di halaman. Warung-warung ramai. Uang berputar cepat.

Tapi di sisi lain, delapan nisan berdiri berjajar di pemakaman desa, menjadi pengingat bahwa emas tak selalu berkilau; kadang ia berlumur air mata dan darah.

Seorang tokoh tua desa berdiri memandang sungai yang semakin keruh.

“Teknologi bukan salah,” katanya lirih, “yang salah ketika ia dipakai tanpa hati. Ketika tangan besi lebih berkuasa daripada nurani.”

Lubang-lubang itu kini bukan sekadar bekas galian. Ia adalah luka terbuka. Luka antara kebutuhan dan keserakahan. Antara rakyat kecil yang mencari makan dan pemodal besar yang mencari kekayaan.

Dan setiap kali matahari terbit menyinari sungai yang berubah warna itu, desa tersebut selalu dihadapkan pada pertanyaan yang sama:

Berapa harga yang pantas dibayar untuk sebutir emas—jika yang menjadi taruhannya adalah nyawa dan masa depan?

By kalong99